Man hat sich zähneknirschend schon fast daran gewöhnt, praktisch jede Oper heutzutage nur in verfremdeter Optik vorgesetzt zu bekommen. Mit Riesenschritten entfernt sich die aktuelle Theaterästhetik von Wünschen und Erwartungen des zahlenden Publikums, wie lange das noch gutgeht, ist die bange Frage.

Janáčeks erfolgreichste Oper Jenůfa spielt in der Mährischen Bauernwelt, ist also vom Libretto her klar und eindeutig verortet, der Komponist spielt mit scheinbar folkloristischen Elementen, das ist seine besondere kompositorische Eigenheit. Nimmt man aber seinen Figuren die Erdung durch das ländliche, dörfliche Ambiente, so macht man sie heimatlos und degradiert sie zu abstrakten Charakteren. Genau das geschieht in der Regie von Claus Guth für das Royal Opera House Covent Garden in London.

Die ersten beiden Akte, die sich weitgehend im Halbdunkel abspielen, führen zum Teil abstrakte Bilder ein, die mal schwer zu deuten, dann wieder reichlich plump ausfallen. Dass Jenůfa und die Küsterin im zweiten Akt in einem transparenten Käfig gefangen sind, auf den sich zeitweise ein überdimensionierter schwarzer Rabe setzt, ist schon reichlich plumper Symbolismus. Guth vermeidet während der gesamten Aufführung geschlossene Räume, die Aktionen verteilen sich über die zumeist dunkle Bühne, und ufern konturlos aus. Zum Glück greift der Regisseur nicht in die Handlung ein, das Stück verfügt über eine perfekte Dramaturgie, die man wirklich nicht verbessern kann.

Erfreulicherweise lässt er auch die intensiv agierenden Singschauspieler fast komplett dem Libretto folgen, hier gibt es keine Verfremdungen. Was die Frage aufwirft, warum man die Oper nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Ambiente spielen lässt. Im dritten Akt schließlich erlebt man beinahe eine Hinwendung zum Naturalismus, offenbar hat die Authentizität des Stückes am Ende den Regisseur doch überzeugt.

Es herrscht ein wenig zu viel schwarz und grau in der Optik, unterbrochen von vereinzelten zu grellen Kostümen. Auch die Choreographie von Teresa Rotemberg will nicht recht zur Musik passen.

Alle diese Einwände werden durch das ausgezeichnete Ensemble neutralisiert, das Kraft der einzelnen Persönlichkeiten das Stück erlebbar macht und über das teilweise nur störende Ambiente siegt.

Das ungleiche Halb-Brüderpaar findet in Nicky Spence (Laca) und Saimir Pirgu (Stewa) markante Verkörperungen, die sich auch in unterschiedlichen Stimmfarben gut unterscheiden. Markant und schneidend die alte Burya von Elena Zilio, auch die kleinsten Rollen sind befriedigend besetzt.

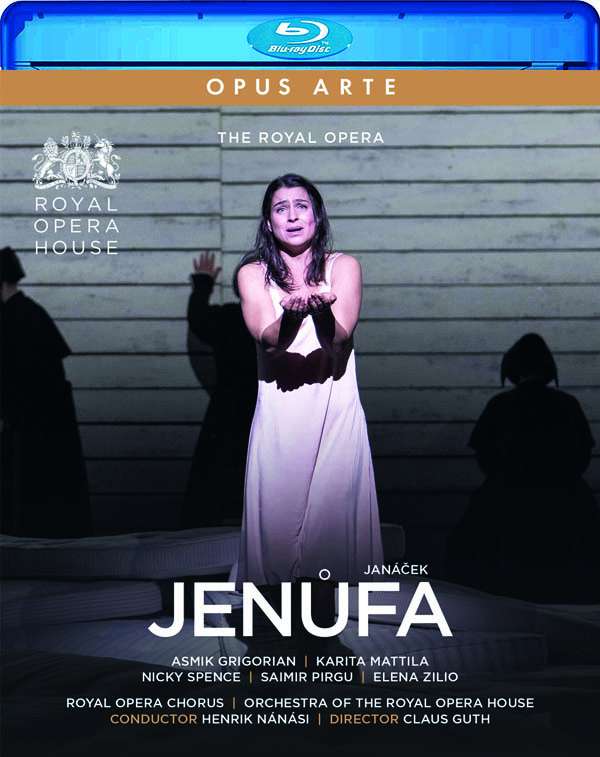

Die beiden Hauptrollen sind mit Karita Mattila ( Kostelnička) und Asmik Grigorian (Jenůfa) prominent besetzt. Mattila, selbst lange Zeit eine ausgezeichnete Jenůfa, ist souverän in die Rolle der verbitterten Frau gewachsen, deren seelische Verwundungen sie glaubwürdig darstellt. Die Stimme ist tragfähig und sicher geführt, einzelne scharfe Töne gehören bei dieser Partie eigentlich zum Konzept. Wunderbar die lyrisch angelegte Jenůfa Grigorians, deren Sopran wunderschön aufblüht und die Leidensgeschichte der jungen Frau nachvollziehen lässt.

Chor und Orchester der Royal Opera agieren auf gewohnt hohem Niveau, Henrik Nánási ist ein souveräner Beherrscher der Partitur und sensibler Begleiter der Sänger. Von einigen unnötigen Verfremdungen der Regie abgesehen eine gelungene Gesamtleistung.

Leoš Janáček Jenůfa

Royal Opera House

Henrik Nánási Dirigent

Claus Guth Regie

Opus Arte OABD 7302D

zuerst erschienen bei http://www.klassik-begeistert.de